使用していたDSP版のWindows VistaがHDD故障により使えなくなった(OSが認証されない)ため、Windows8.1を購入しました。 最後の最後まで …続きを読む

タグアーカイブWindows

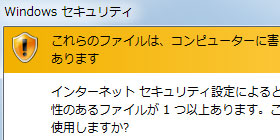

Windows7でファイルサーバーからファイルコピーする際に表示される警告を出さないようにするには

PCを変更したところ、ファイルサーバーからファイルをコピーしようとすると警告ウィンドウが表示されるようになりました。 ファイルサーバーに自分でアップしたファイル …続きを読む

WindowsにインストールしたapacheでPHPを使えるようにする

1. PHPのインストール PHPのサイトよりPHP 5.4 (5.4.31)のVC9 x86 Thread Safe (2014-Jul-24 01:06:3 …続きを読む

Windowsにapacheをインストール

※検証はWindows7 Professional 64bitで行っています。 WindowsのWebサーバーといえばIISですが、IISはあまり一般的ではない …続きを読む

Surface Pro 3は買いなのか?

日本時間5/20深夜、MicrosoftよりSurface Pro 3が発表されました。現行モデルのSurface Pro 2からわずか8ヶ月での発表と言うこと …続きを読む

Windowsでgrepを使えるようにする

windowsではgrepコマンドが使えません。コマンドプロンプトに“grep”と打ち込んでも以下のようなメッセージが出てしまいます。 以下の方法でWindow …続きを読む

Windows telnetでコマンドを表示させる

telnetを使用しHTTPヘッダを確認したりする場合、Windowsのtelnetではコマンドが表示されません。正しくコマンドが入力されているのかわからなくて …続きを読む

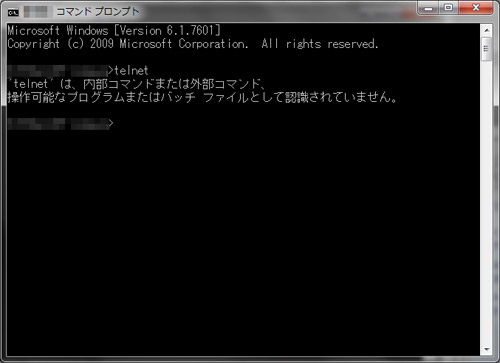

Windows7でtelnetを使う

Windows XPでは「スタート」→「ファイル名を指定して実行」でtelnetと打ち込む、もしくはコマンドプロンプトにtelnetと打ち込むことでtelnet …続きを読む

ApacheとPHPはシンボリックリンクでも日本語フォルダは使えない

apacheは日本語フォルダを使用できません。 Windows+apacheでWEBサーバーを構築した際、rootはもちろん配下のフォルダの名前も英語名にします …続きを読む

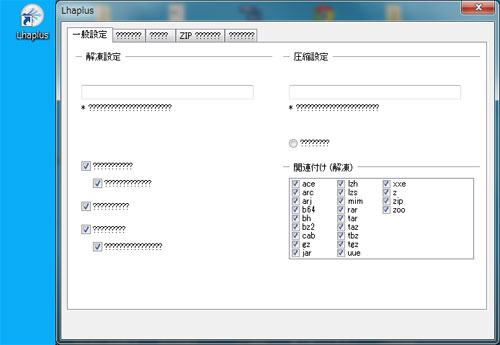

Lhaplusの文字化けを直す

LhaplusをWindows7を搭載したLenovo ThinkCentre 7844E3Jにインストールしたところ設定画面が?????と文字化けを起こしてい …続きを読む